Ein

leistungsfähiger Rechner mit Soundkarte, ein paar Kopfhörer – der

Arbeitsplatz von Olaf Köster ist unspektakulär. Seine Arbeit ist es

nicht. Gerade hat er wieder eine brisante Datei auf seinem Bildschirm.

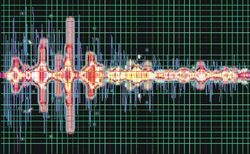

Bauchige Wölbungen auf einer Geraden, die Abbildung einer verrauschten

Tonaufnahme. Sie stammt von einer Videoüberwachungskamera. Das Gerät

hat einen Todesfall in einem Yachthafen aufgezeichnet, nicht als Bild,

sondern akustisch. Eine Frau ist umgekommen. War es Mord oder ein

Unfall? Schreie sind zu hören, Wortfetzen. Für den Laien

unverständlich. Köster spielt die Datei wieder und wieder ab. Was wird

gesprochen und von wem? Welche Hintergrundgeräusche sind zu hören?

Solche Analysen sind Alltag für den 38-jährigen Phonetiker im

Bundeskriminalamt (BKA). Olaf Köster und eine Handvoll anderer Experten

arbeiten im Fachbereich forensische Sprecherkennung, einer noch jungen

Disziplin, die das BKA in den 1980er Jahren aufgebaut hat. Es geht

darum, akustische Spuren auszuwerten: Telefonaufzeichnungen von

Entführern oder Erpressern, Anrufe mutmaßlicher Gewalttäter bei der

Polizei, Mitschnitte von Telefonüberwachungen oder auch Aufzeichnungen

von Voicerekordern, die nach einem Flugzeugabsturz geborgen wurden.

Dramatisches Material, das Köster zuweilen an die Grenzen des

Ertragbaren bringt.

Zum Beispiel die Bänder des Armin Meiwes. Der heute 45-Jährige ist

als "Kannibale von Rotenburg" bekannt, weil er 2001 einen

Internetbekannten entmannte, tötete und teilweise verspeiste. Meiwes

hatte seine Handlungen per Video dokumentiert.

Vor Gericht behauptete er unter anderem, er sei überzeugt gewesen,

dass sein Opfer bereits tot gewesen sei, als er dem Mann den Hals

durchtrennt habe. Köster begutachtete die Tonspur der betreffenden

Passage aus dem Videomitschnitt – und widerlegte die Behauptung. Den

genauen Wortlaut von Meiwes‘ Gemurmel darf er nicht preisgeben, nur so

viel: Meiwes ging beim tödlichen Schnitt davon aus, dass sein Opfer

noch lebte.

Eine wichtige Information für das Gericht, um das Strafmaß zu

bestimmen. Die Geräusche, die Köster viele Dutzend Male hören musste,

wird er so schnell nicht vergessen: "Ich konnte eine Weile kein Fleisch

mehr essen."

Die Wissenschaft von der forensischen Sprechererkennung hat ihre

Wurzeln in den USA. Dort war 1932 das Baby des Atlantiküberquerers

Charles Lindbergh entführt worden. Als zwei Jahre später der

deutschstämmige Einwanderer Bruno Richard Hauptmann als mutmaßlicher

Täter verhaftet wurde, glaubte Lindbergh, dessen Stimme an ihrem

starken deutschen Akzent wiederzuerkennen. Hauptmann wurde

hingerichtet, ohne gestanden zu haben – obwohl schon Zeitgenossen diese

Art der Beweisführung als kriminalistisch äußerst fragwürdig

einstuften. In der Folge erschienen die ersten beiden empirischen

Studien, die sich mit der Wiedererkennbarkeit von Stimmen befassten.

In Deutschland etablierte sich das Fach zur Zeit des

RAF-Terrorismus. Damals wollte man vor Gericht objektive Sachbeweise,

die unabhängig von Zeugenaussagen Bestand hatten. An diese Zeit

erinnert sich auch Hermann Künzel, der die Abteilung Sprecherkennung

beim Bundeskriminalamt aufgebaut hat.

In einem seiner Gutachten identifizierte er Peter-Jürgen Boock als

einen der Entführer von Hanns Martin Schleyer. Die RAF hatte ihre

Interviews mit dem später von ihr ermordeten Arbeitgeberpräsidenten

aufgezeichnet, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Boock verriet sich

durch einen charakteristischen Pfeiflaut, den er aufgrund einer Lücke

zwischen den Schneidezähnen produzierte. Wenn er "sch" sprach, war die

Energie der entsprechenden Frequenz in der Spektralanalyse 100-mal so

hoch wie bei jemandem, der das "sch" ohne Pfeifton sagte. "Das war für

das Gericht in Stammheim sehr schön zu sehen", sagt Künzel, "als roter

Spektralfleck auf grünem Hintergrund." Peter-Jürgen Boock wurde zu

dreimal lebenslänglich verurteilt.

Seither haben Sprachdetektive des BKA mitgeholfen, etliche der

spektakulärsten Kriminalfälle der jüngeren deutschen Geschichte

aufzuklären: den Polizistenmord in Holzminden Anfang der 1990er Jahre,

die Entführung des Millionenerben Jan Philipp Reemtsma, die Erpressung

des Lebensmittelkonzerns Nestlé. Der geflüchtete Immobilienspekulant

Jürgen Schneider wurde mit ihrer Hilfe gefasst, und auch dem

Kaufhauserpresser Arno Funke alias Dagobert kamen sie auf die Spur.

Stimme und Sprechweise eines Menschen lassen allerdings längst nicht

so eindeutige Rückschlüsse auf seine Identität zu wie etwa ein

Fingerabdruck oder eine DNA-Spur. Die Phonetiker im BKA operieren daher

mit einer sechsstufigen Skala von Wahrscheinlichkeiten. Um den

maximalen Wert zu erreichen, die "an Sicherheit grenzende

Wahrscheinlichkeit", muss schon so einiges an Indizien zusammenkommen.

Denn die Stimme eines Menschen ist zwar charakteristisch, aber auch

sehr variabel. Morgens klingt sie frischer als abends, in jungen Jahren

heller als im Alter, während einer Depression monotoner als sonst. Vor

allem wandelt sie sich mit der Situation: Beim Drogendeal per

Mobiltelefon aus dem Lastwagen hört sich ein Mann ganz anders an, als

wenn er entspannt mit der Freundin telefoniert.

Wie schwierig die Identifizierung einer Person über die Stimme sein

kann, zeigte sich kürzlich bei einem Prozess vor dem Landgericht

Potsdam. Es ging um den Überfall auf Ermyas Mulugeta am Ostersonntag

2006.

Der aus Äthiopien stammende Deutsche war von zwei Männern

niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt worden. Die

Handy-Mailbox seiner Ehefrau hatte das Wortgefecht zwischen Mulugeta

und einem der Täter aufgezeichnet. Dessen Stimme klang ungewöhnlich

hoch, hatte einen großen Umfang und eine mittelmärkische Sprachfärbung

– ähnlich wie die des Angeklagten Björn L. Aber das reichte für eine

Verurteilung nicht aus: Der Handy-Mitschnitt war von schlechter

Qualität, und Björn L. litt nach Auskunft eines Arztes um Ostern 2006

an einer Kehlkopfentzündung. Dass der Unbekannte mit ihm identisch sein

könnte, hielt die Gutachterin vom Landeskriminalamt Brandenburg

lediglich für "wahrscheinlich" – das ist der zweitniedrigste Wert auf

der sechsstufigen Skala. Björn L. wurde freigesprochen.

Das Beispiel illustriert eines der Hauptprobleme der

Stimmenidentifizierung: "Nur der Geheimdienst produziert High

Fidelity", sagt Hermann Künzel, der heute Phonetik an der Universität

Marburg lehrt. Die meisten Aufzeichnungen sind "schmutzig", schon

aufgrund der Übertragungswege.

Am Telefon etwa werden nur Frequenzen bis rund 3400 Hertz

übermittelt. Erst jenseits dieses Frequenzbereichs lassen sich aber

beispielsweise die Laute f und s unterscheiden. Die

Mobiltelefon-Kommunikation hat die Arbeit der Ermittler noch einmal

erschwert. Zum eingeschränkten Frequenzbereich kommt bei billigen

Providern ein Brummton von 240 Hertz. Obendrein wird manchmal

sogenanntes Comfort Noise zugespielt, das den Teilnehmern in

Gesprächspausen signalisieren soll, dass die Verbindung gehalten wird.

Solches Material für die Fahndung über Rundfunk und Fernsehen

aufzubereiten, ist eine Wissenschaft für sich. Zwar gibt es technische

Hilfsmittel, die Störfrequenzen aus einer Aufzeichnung herausfiltern

können, aber dabei geht leicht auch das Charakteristische einer Stimme

verloren. Künzel vergleicht seine Arbeit mit der Operation an einem

Gehirntumor. Wenn der Chirurg den Krebs sauber wegschneidet,

beeinträchtigt er womöglich lebenswichtige Funktionen des Patienten.

Entfernt er zu wenig, ist das Grundproblem nicht beseitigt. Zu

technischen Details schweigt er. "Es läge nicht im Interesse der Sache,

dazu Weiteres zu sagen."

Um Sprachproben besser analysieren zu können, arbeiten die

BKA-Experten mit Hochschulen in Saarbrücken, Trier oder Koblenz

zusammen, forschen aber auch selbst. "Je mehr man quantifizieren und

statistisch absichern kann, desto besser", sagt der Phonetiker Olaf

Köster. Zum Beispiel hat das BKA eine repräsentative Datenbank

zusammengestellt, aus der unter anderem hervorgeht, wie die

Stimmbandfrequenzen von Männern und Frauen verteilt sind. Weil Männer

einen größeren Kehlkopf und somit längere Stimmlippen haben, sprechen

sie in der Regel tiefer, mit durchschnittlich 118 Hertz. Gerät aber ein

Mann mit normaler Stimmtonlage unter Stress oder in eine laute

Umgebung, kann seine Stimme durchaus einmal 60 Hertz höher liegen –

dann klingt er fast wie eine Frau.

Die Hintergrundstatistik für dieses Phänomen lieferten dem BKA 100

Polizeibeamte, die unter anderem "Der Nordwind und die Sonne" lasen,

eine Fabel des antiken Dichters Äsop, die Phonetiker als Mustertext

schätzen. Erst lasen die Männer mit normaler Stimme; und dann noch

einmal, während sie per Kopfhörer lautes Rauschen zugespielt bekamen.

Ergebnis: Lautstärke und Stimmbandgrundfrequenz nahmen zu, die

Testpersonen artikulierten etwas offener und produzierten weniger Ähs.

Die Kollegen müssen auch in anderen Versuchen als Probanden für die

Sprachdetektive herhalten. Ein Ölunfall auf der Unterelbe, den ein

trunkener Lotse verschuldet hatte, inspirierte die Fahnder dazu, den

Einfluss von Alkohol auf Sprache und Sprechweise systematisch zu

untersuchen. Für die Studie betranken sich 40 Polizeischüler im Dienst.

Die Testflüssigkeit war 40-prozentiger Wodka, pur oder mit Wasser

verdünnt. Nach jeder Runde lasen die Männer die Äsop-Fabel vor. Sie

konnten den Versuch jederzeit abbrechen, doch alle gaben ihr Bestes –

eine der Testpersonen hielt durch bis fast zur Alkoholvergiftung. Der

selbstlose Einsatz bescherte dem BKA neue Erkenntnisse: Schon ab 0,4

Promille lasen die Polizisten den einfachen Text nicht mehr fehlerfrei.

Bei zwei Dritteln der Teilnehmer erhöhte sich unter Alkoholeinfluss die

Stimmfrequenz. Jenseits von 1,2 Promille klangen alle mehr oder weniger

heiser. Mit zunehmenden Promille nahm die Sprechgeschwindigkeit ab, die

Zahl der Pausen dagegen zu.

Etwa 100 Fälle bearbeiten die Sprachdetektive des BKA im Jahr, rund

zwei Drittel davon haben mit Stimmenvergleich und Stimmenanalyse zu

tun. Henry Higgins, der Phonetikprofessor aus dem Theaterstück

"Pygmalion" von George Bernard Shaw, hätte seine Freude an den Kollegen

vom BKA. So wie er das Blumenmädchen Eliza Doolittle an ihrem

Cockney-Akzent als Arbeiterkind aus dem Osten Londons identifizierte,

können die BKA-Fahnder die Herkunft eines Täters mitunter anhand der

Sprachfärbung bis auf wenige Quadratkilometer eingrenzen.

Einem wie Olaf Köster macht es auch keine Mühe zu erkennen, in

welcher Region ich, die Interviewerin, aufgewachsen bin. Ich spreche

zum Beispiel das Wort "Kirche" wie "Kiache" aus, mit hellem,

breitgezogenem i- und offenem a-Laut – und schon ist dem Mann klar,

dass ich aus Westfalen stamme. Aber selbst der beste Phonetiker kennt

nicht alle deutschen Unterdialekte. Die BKA-Experten schufen deshalb

bereits vor Jahren eine Datenbank regionaler Umgangssprachen, die mit

200 repräsentativen Sprechern aus dem Deutschen Sprachatlas in Marburg

bestückt wurde. Der Sprachatlas hält mehrere tausend Sprachproben aller

möglichen deutschen Dialekte bereit. Ideal für die Zwecke der Fahnder

war diese Sammlung allerdings nicht. "Das sind teils alte, grummelige

Aufnahmen, und die Sprecher erzählen noch von der Telegrafie", sagt

Köster.

Man beschloss, eine neue Datenbank anzulegen, mit zeitgenössischen

Sprechern. Es sollten möglichst keine Akademiker sein, denn diese sind

unter Erpressern selten vertreten. Gewünscht waren außerdem eine

natürliche Kommunikation und eine regional gefärbte Sprache anstelle

von reinem Dialekt. "Die bösen Burschen kommen zwar mitunter aus einem

Milieu, das dialektgeprägt ist, aber sie wollen sich ja verständlich

machen und versuchen deshalb, Hochdeutsch zu reden." Wer konnte dies am

besten simulieren? Die Beamten aus den Notrufzentralen der Polizei,

hieß es.

Nachdem die nötigen Genehmigungen vorlagen, besorgten sich die

BKA-Phonetiker Aufzeichnungen von Polizeistationen wie

Kirchheimbolanden, Herborn oder Waldshut-Tiengen. Mitschnitte von 321

Sprechern kamen so zusammen. Die Kollegen aus den Notrufzentralen

lieferten zusätzlich eine vorgelesene Textprobe – wiederum die

Äsop-Fabel. Das gesamte Material wurde in Orthographie und Lautschrift

der deutschen Standardsprache verschriftet und dann nach Worten und

grammatischen Einheiten segmentiert in den Computer eingegeben.

Künftig können Segmente eines Erpresseranrufs mit den entsprechenden

Eingaben aus der Datenbank verglichen werden. Wenn ein Täter einen

Dialekt oder Akzent nachzumachen versucht, irritiert das die BKA-Leute

nur mäßig. Kaum jemand schafft es, sich länger als wenige Sekunden zu

verstellen. Das musste auch "Goldadler" erfahren, ein Erpresser, der

Lebensmittel einer rheinländischen Supermarktkette mit Arsen vergiftet

hatte. Zwar hatte der Mann geschickt verschiedene Akzente imitiert.

Doch als es kurz vor der Geldübergabe hektisch wurde, verriet er sich

durch ein einziges Wort. Er sprach "warten" auf die sogenannte

ripuarische Weise als "wachten" aus, mit einem ach-Laut vor dem t. Das

macht nur ein echter Rheinländer. Diese Information bestätigte die

Ermittler – sie hatten einen Mann aus dem Raum Bonn in Verdacht.

Die neueste Entwicklung sind sogenannte "Total-Voice-Systeme". Sie

berechnen Resonanzkoeffizienten im Mund-Nasen-Rachenraum. Damit könnten

auch Personen identifiziert werden, die in einer völlig unbekannten

Sprache sprechen. Denn die Resonanzräume in Mund, Nase und Rachen eines

Menschen sind sehr charakteristisch, viel individueller als etwa die

Stimmtonerzeugung in seinem Kehlkopf. Die zweite Besonderheit des

Systems: Es setzt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Stimmen einander

rein zufällig ähneln, ins Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit, dass der

eine Sprecher mit dem anderen identisch ist. Ein Riesenschritt hin zu

einer verlässlicheren Analyse.

Das System, das Künzel seit mehreren Jahren erprobt, wurde für die

Guardia Civil in Spanien entwickelt, um ETA-Terroristen zu

identifizieren. Auch das BKA forscht in dieser Richtung. In Europa

werden Total-Voice-Systeme vereinzelt bereits vor Gericht eingesetzt.

Als Künzel kürzlich bei einer Zusammenkunft der iberoamerikanischen

Polizeichefs davon berichtete, zeigten sich insbesondere die Kollegen

aus Kolumbien interessiert. Dort haben sich Entführungen zu einer Art

Wirtschaftszweig entwickelt – mit einem engen Täterkreis. Mithilfe des

Total-Voice-Systems will man die Erpresser künftig schnell und

zuverlässig identifizieren.

Geschulte Phonetiker wie Künzel ersetzt aber auch die ausgefeilteste

Technik nicht. "Gerät ein solches Verfahren in falsche Hände, ist das,

als ob Sie ein hochgetuntes Auto an jemanden geben, der nicht fahren

kann."

Quelle: http://www.morgenpost.de/content/2007/10/14/biz/926354.html